Le monde tourne des eaux noires

Chacun s’enivre sans voir ni entendre

La sécheresse humaine fendre le cœur de notre terre.

©IdR 2016

Auteur, artiste scénographe de la vie

Le monde tourne des eaux noires

Chacun s’enivre sans voir ni entendre

La sécheresse humaine fendre le cœur de notre terre.

©IdR 2016

Cette nuit, j’ai rêvé un triptyque… Trois petites toiles bises à la trame serrée et sauvage, trois petites toiles carrées.

Sur la première un carré désespérément noir.

Cette nuit, le ciel était tourmenté, mais la lune claire ; sur ce ciel j’ai peint la boite usée, fatiguée, délaissée de mes désirs. J’ai défait le nœud de galère, la boite s’est ouverte, toute grande, laissant s’échapper un morceau de ciel bleu bordé de légers nuages blancs et grèges. De la pointe du pinceau je les ai écartés et j’ai retrouvé un bout d’âme perdue ; elle se cache, ne veut pas devenir une âme grise ; de par sa condition humaine, elle ne sera jamais blanche, et surtout pas blanc-bleu, elle le sait. Elle voudrait être un arc-en-ciel et, comme lui, enjamber le monde, le faire rêver, mieux, lui donner tous les espoirs.

Mais en ce moment elle se cache, elle est rouge de la honte de t’avoir blessé.

©IdR 2006

Moi et mes camarades sommes plus de seize mille, la tête bien pleine au plus près des nuages voyageurs, nos fûts plantés dans la terre de vos collines. Seize mille au-dessus de vos champs, villes et villages avec vue sur l’infini, les jours et les nuits, les saisons, ces chauds et froids, ces pluies qui gercent nos voiles et acrotères. J’aime sentir le vent s’enrouler à en perdre la tête, les ombres du soir s’allonger sur mon grand corps doré par le soleil couchant, même si, avec l’âge, mon béton se dilate et se rétracte comme un grand cœur trop émotif. Souvent, je me prends pour un arbre solitaire, dont les racines cherchent la vie de la terre pour la laisser monter vers sa couronne… ivresse garantie. Pour peu qu’un oiseau vienne gazouiller en copain sur mon béret, je glougloute et je souffle des gouttelettes d’azur en mon for intérieur.

En ville je côtoie beffrois et clochers, sans que l’on puisse me sonner les cloches. La raison du mépris que certains m’oppose ?

Je suis devenu le phare de vos campagnes, le repère du rêveur solitaire, des égarés et du poète ailé. Et depuis bientôt deux siècles, je travaille du chapeau pour vous abreuver en eau fraîche et saine. Je tiens mon nom des ‘castella’, ces ouvrages romains d’un autre millénaire, d’un peuple qui n’ignorait pas que la maîtrise de l’eau participait à son rayonnement.

Certains me trouvent raide et sans grâce, d’autres vantent mes proportions et mon port altier au design épuré, mais le plus grand nombre ne me voit plus… et m’abandonne comme un objet déchu. Question d’architecture, de point de vue, de recul et de lumière, sans doute. Qu’importe ma structure, en champignon, sablier, chanterelle ou encore de type Hennebique, je suis devenu patrimoine paysager car avant tout minéral comme cette eau qui séjourne en ma tête avant d’arriver, par la force de la gravité et à travers un réseau dont je ne suis qu’un humble maillon, dans votre foyer pour vous offrir la vie.

J’avais écrit ce billet d’humeur sur mon ancien blog, en 2012, puis il a été publié dans le recueil « Murmures de l’eau », édité par Artecisse en 2017. Il était sorti d’un jet, exaspérée que j’étais par le dédain affiché de nos concitoyens pour ces constructions sans lesquelles nous serions encore en train de puiser l’eau au puits !

L’eau accessible à tous et à domicile est un service relativement récent, puisqu’en 1930 seulement 23 % des communes disposaient d’un réseau de distribution à domicile et qu’en 1945, 70 % des communes rurales n’étaient toujours pas desservies. Pour cela il faudra attendre la fin des années 1980 ! Il y a donc seulement 42 ans. Deux générations à peine !

Je me souviens avoir été chercher l’eau à la source du petit hameau où je passais mes dernières vacances d’étudiante ; c’était en 1976. Il me reste surtout en mémoire la fraîcheur de l’eau, la découverte de son goût, d’une minéralité propre, d’une saveur à laquelle je n’avais jusqu’alors pas prêtée attention. Je me souviens aussi de l’inquiétude, de cette crainte des pollutions industrielles et des âpres discussions, car être écologiste en ce temps pas si lointain, était être contre le progrès. Et le progrès allait donc de pair avec le traitement des eaux, le développement des adductions et la construction des nombreux châteaux d’eau qui font maintenant partie de notre paysage urbain et rural.

Mais pour être tout à fait honnête, je ne me suis vraiment intéressée à ces « castella » qu’il y a peu, lorsque je me suis installée dans la Vallée de la Cisse. Deux édifices m’ont immédiatement touchée : La Richerie, en plein champ entre Coulanges et Chambon-sur-Cisse, attire l’œil par sa capacité à capter la lumière du soir et à se parer de l’ombre des arbres environnants. Il se dresse tel un point d’exclamation à la pointe nord de l’ancienne métairie éponyme.

L’ancien château d’eau de Monteaux, dont j’attribuais, à tort, la construction à l’ingénieur Hennebique ou l’un de ses concessionnaires ; son style, ses longs poteaux effilés en béton armé, la ceinture soutenant sa cuve et ses matériaux me rappelait, en une taille infiniment plus modeste, celui de Lunéville. Je lui donnais donc plus d’âge qu’il n’en a. Il se voit de fort loin et de tous côtés ; c’est lui qui a inspiré ce billet d’humeur. Il me plaisait de lui donner la parole, tant son allure donne l’impression de s’animer pour naïvement s’étonner du paysage environnant.

Je suis donc partie à la recherche des châteaux d’eau de notre Vallée de la Cisse, munie d’une carte IGN et des conseils de Christine et Guy Boutron, co-fondateurs et membres actifs de l’association des Châteaux d’eau de France. Les châteaux d’eau faisant partie de la famille des réservoirs, le travail n’est donc pas aussi simple qu’il y parait au premier abord. Devais-je inclure dans mes recherches les anciens réservoirs de nos agriculteurs, ces «tonnes» maintenant abandonnées ? Les réservoirs des éoliennes « Bollée » ? Les châteaux d’eau particuliers des grandes demeures ou des hôpitaux ? Je décidais donc de me laisser guider par mes coups de cœur et pour l’instant j’en ai dénombré une trentaine de Marchenoir à Vouvray, d’amont en aval, avec la ferme intention de vous en faire partager l’élégance dans une exposition de photographies à venir et d’en rechercher l’histoire. Cette dernière tache est ardue, car nombre de documents et archives ont curieusement disparus, alors qu’ils touchent à une évolution sociale et sanitaire emblématique du XXe siècle et à la gestion de notre bien le plus précieux. Mais c’est ainsi que l’idée de valoriser ces bâtiments d’exception et leur territoire, grâce au street-art, est née !

© Isabel da Rocha -Extrait de « Châteaux d’O en Cisse » – Vallée de la Cisse N° 25 – N° ISBN 978 -2-919316-24-3 2018

« Il est vingt heures, et quelques bonnes minutes sans doute, depuis le temps qu’elle laisse aller. Ses doigts tapotent machinalement l’écran de la tablette ; curieux comme ce tripotage fébrile est devenu un réflexe pavlovien, autant que son regard accro aux #PP, #fotd, #TT et autres hashtags, poubelles à selfies, informations aux sources incertaines reprises en boucle, atrophiées de sens. Rien que le mot – hashtag – l’horripile, avec sa consonance barbare et son symbole en fil de fer barbelé, emprisonnant lettres, mots et vocables, les empêchant de s’accorder, se déployer, s’épanouir, d’argumenter librement, emprisonnant l’esprit des humains. L’excuse de la liberté de communication, du journalisme citoyen a bon dos, prétexte démagogique en diable ! Comme si une communication de deux lignes pouvait être de l’information. Certains parlent d’excellent exercice de synthèse pour les élèves ; ce serait plutôt un exercice de rétrécissement de la pensée, oui ! Malgré tout cela, elle est une twitto aux multiples followers, comme tous ses amis, tout en se jurant chaque jour de balancer son compte, surtout depuis qu’elle avait découvert ces soi-disant romans publiés par tweets successifs ! Essayez de lire Faulkner, Hemingway ou encore Tolstoï par tranches de 140 signes et vous serez confronté à une tache des plus fastidieuses, sinon impossible, chronophage de surcroît ; d’accord, plus grand monde ne lit Faulkner, Hemingway ou Tolstoï, essayez alors avec un bestseller de Musso. Intrigue, suspense, romantisme découpés à l’hashtag… Waouh ! Cependant, dans les moments d’extrême lassitude, elle était captive de ce genre de brèves ; elle se souvenait d’une « Vie de Joe » en particulier qui l’avait fait sourire :

Sortant du ventre maternel, Jo tomba sur le sol, plongea dans le coma, en sortit à 94 ans et, le lendemain, mourut de vieillesse.

Concis et précis !

@writer, t’es écrivain et tu tweet #poètereau

Tu tweet #auteur

Laisse aller sur Twitter #plume

@artiste, tu tweet #dessindujour

Vacuité, vas cuiter ton sirop de geek

Laisse aller cœur barré #nausées

Laisse aller #ailleurs

Assez gazouiller #à tort et à travers

Hop #décision

#paramètres #compte #désactiver

Bluebird #dead

#configure #account #activate

Bluebird #revive

Il faut reconnaître que, bien utilisé, l’oiseau bleu permettait à son travail, à ses dessins, comme à ceux de ses amis, de prendre leur envol en reconnaissance vers de multiples cieux ! Ainsi va la communication de ce siècle, à travers ondes et relais, bravant les flèches d’armées de hashtags en furie. » …/…

Dessin et texte ©IdR – Extrait de « Un tabou voyageur » – 2020.

Une mère est immortelle. Je l’ai toujours su. Jusqu’à ce jour de septembre.

Quelques jours auparavant, juste avant le déjeuner, elle m’avait demandé tout à trac quel était mon premier souvenir. Mon premier souvenir, tu te rends compte.

— « Mon premier souvenir, Maman ? Du foie de veau.

— Du foie de veau ?

— Oui, du foie de veau. » Elle ne s’attendait pas à ce que j’évoque sa tendresse tout de même. Cela n’avait jamais existé ou si rarement.

— « Oui, du foie de veau. Un souvenir plein d’odeurs et de couleurs ; j’étais assise dans la salle de jeu, sur le petit banc de chêne, celui de Mémé ; j’adore ce vieux banc, l’épaisse planche usée en son milieu, les bords arrondis par le frottement des chaussures. Papa a réparé l’un de ses pieds ronds, cassé un jour que je m’amusais à sauter dessus. Tu te souviens ?

— Non, et tu as toujours mangé dans la cuisine…

— Non, non… Ce jour-là, vous étiez en voyage et Maria m’avait fait manger dans la salle sur le petit banc. Elle s’était assise sur le parquet à côté de moi et tentait de me faire avaler une tranche de foie de veau ; je serrais les lèvres, bien déterminée à ne pas laisser entrer dans ma bouche le moindre morceau de cette chose brune, rosée et dégoutante.

— Pas étonnant que tu aimes ce banc ridicule, tu ressembles tellement à ta grand-mère. Le même caractère buté ! Elle m’en a tant fait voir. Tu ne peux pas comprendre, bien sûr, tu es tellement… Elle. »

Dans ces cas- là, je préfère me taire. Ne pas répondre. Ne rien dire. Ne pas provoquer de crise. J’embrasse ma mère pour voir. Le fameux petit coup d’épaule en avant dégage la joue qui se dérobe. Le geste est devenu inconscient, tout autant que le regard glacé qui se baisse. Tellement différent de celui de ma grand-mère. J’ai peu de souvenirs d’elle, mais quels souvenirs ! Une voix un peu rauque qui me rassure, me cajole, dit : Ne nous couchons pas tout de suite. Attends que la bassinoire réchauffe tout le lit ; dans quelques minutes tu vas sentir sa chaleur. Tiens, mets ce châle sur tes épaules et viens dans mes bras que je te conte. Et les deux mains sèches, mais tellement douces de geste, m’attirent vers sa poitrine. Une voix un peu rauque qui chante une vieille chanson de Trenet, accompagnée par ses voisines. Deux mains sèches qui nous servent généreusement : des pommes de terre cuites dans la braise du vieux poêle, accompagnées de pain frotté à l’ail ! Une voix un peu rauque qui s’excuse du manque de place, deux mains sèches de femme courageuse qui nous caressent les cheveux. Elle avait connu la Grande Guerre, avait dû fuir dans le Jura, seule avec ses fils, puis la drôle de guerre qui avait envoyé mon père au stalag X et enfin celle d’Algérie qui lui avait volé un fils… ce qui explique peut-être les mains sèches. J’aime sa voix rauque et son sourire, le sourire généreux de notre père… J’espère bien que je lui ressemble à Mémé, mis à part les mains sèches, et encore !

La voix sèche me réveille :

— « J’ai faim ! Il est sept heures, Flora aussi a faim… » avant de s’éloigner pour retrouver sa petite-fille dans la chambre.

Calmement, je sors les tranches de foie – coïncidence ? Je n’aime toujours pas le manger, mais j’aime le préparer pour ceux qui l’apprécient, et ma petite Flora adore ça ; j’ouvre le papier rose, frais, humide et teinté de sang sombre, le dépose sur la table. J’aime le rituel de la cuisine, la précision et l’exacte rapidité des gestes. J’entre en cuisine comme d’autres en prière ; l’esprit soudain se libère, le cœur s’allège.

Prendre chaque tranche moelleuse, entailler délicatement les bords de la pointe du couteau, les fariner, les déposer dans le grand plat blanc. Émincer les échalotes et les faire revenir doucement dans le beurre ; les effluves me chatouillent le nez, je guette la blondeur, la transparence du condiment. Mettre de côté, faire sauter les foies jusqu’à une cuisson médium – Flora l’adore rosé – saler et réserver, remettre les échalotes et déglacer la poêle avec le fameux vinaigre de framboise. Les pommes de terre à l’étouffée sont déjà prêtes. Le couvert du dîner est mis sur la grande table de la cuisine, nappe et vaisselle blanches bien sûr. J’appelle mère et petite-fille qui arrivent main dans la main.

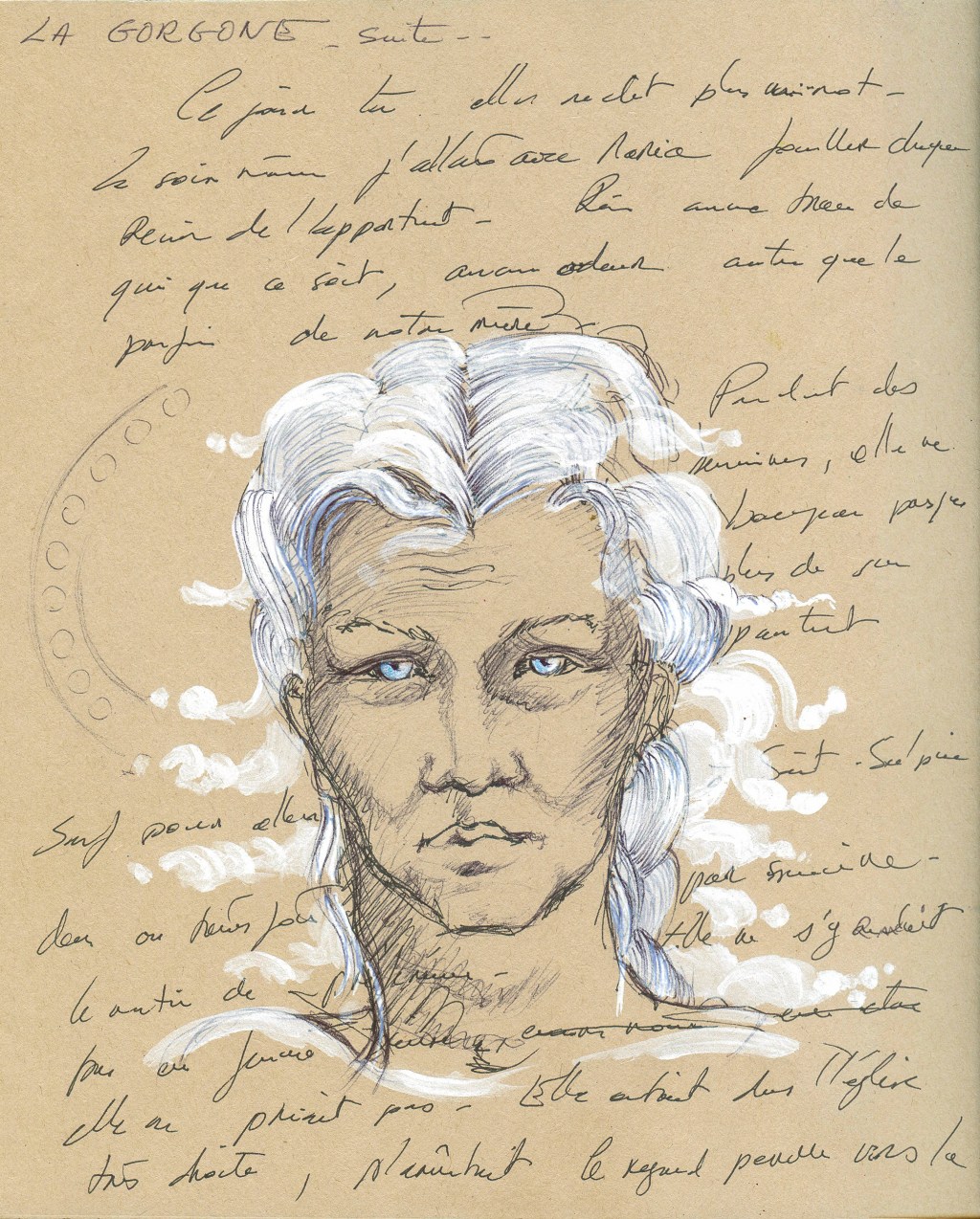

Il est étonnant de voir cette femme très droite, raide, à l’imposante et ondoyante chevelure blanche nouée en chignon sur la nuque, se pencher sur l’enfant. L’œil bleu glacier se teinte d’une douce lumière en se posant sur Flora ; il semble en émaner un peu de chaleur. Peut-on parler de tendresse ? Ma petite Flora lui renvoie un sourire. Pas de doute il y a de l’affection entre ces deux-là. L’enfant plante son regard gris dans l’iris si pâle de sa grand-mère. Et l’impensable se produit encore une fois : ma mère sourit, se penche encore, un peu raide, embrasse la joue de l’enfant, l’invite sur ses genoux, la prend dans ses bras. Celle que nous appelions la Gorgone a souri ! Flora joue avec les mèches et peu à peu dénoue le chignon qui se répand sur les épaules. La Gorgone sourit à nouveau, d’un sourire de vingt ans son cadet.

Depuis quelques temps, notre mère semble aller mieux. Les crises se sont fortement espacées. En fait, depuis que je l’ai retrouvée prostrée dans cet hôtel où elle s’était égarée et que je l’ai ramenée dans l’appartement en rez-de-chaussée de mon immeuble, elle semble retrouver une vie normale. Depuis que l’appartement du boulevard Flandrin a été vendu. Maria s’occupe d’elle avec son éternelle patience. Maria est notre seule famille et nous sommes sa seule famille. Elle est arrivée si jeune chez nous. Elle est une amie toujours discrète, présente. Quel lourd secret son éternel sourire cache-t-il ? Elle s’est toujours refusée à parler d’elle-même. Rien, ni personne, ne semble l’intéresser en dehors de notre petit cercle. Elle ne m’a jamais quittée bien qu’elle aurait pu vivre confortablement grâce à l’argent que notre père lui avait laissé. Il prévoyait toujours tout, notre père, pour tout le monde. Il était aussi généreux que sa femme était sèche, cassante, indifférente.

— « Tu sais, j’ai vu ton père hier qui m’a encore parlé de lui.

— Qui as-tu vu, maman ? Papa n’est plus là !

— Si, ton père est passé me voir en revenant de la librairie. Il m’a dit : il te surveille encore ! »

Je soupire. Notre père est mort depuis si longtemps.

— « Qui te surveille, maman ?

— Quelqu’un !

— Tu viens de me dire que quelqu’un te surveille !

— Oui, quelqu’un !

— Quelqu’un te surveille ?

— Oui, quelqu’un et cela m’inquiète… Un très vieux et indiscret bonhomme. Il a des tendances despotiques. Il est continuellement là. Il se promène dans l’appartement, dans la cuisine, dans ma chambre, jour et nuit, sans relâche.

— Maman, il n’y a personne dans ton appartement. Je l’aurais vu ce matin, Maria aussi. » Je m’inquiète. La moindre contrariété peut provoquer une crise.

— « Il est là, je t’assure. Tu peux sentir son odeur. Elle est si présente, cette odeur.

— Et quelle odeur a-t-il ?

— Une odeur de cierge brûlé, d’encens, d’humidité profonde et de ténèbres.

— Maman, c’est l’odeur de l’église Saint-Sulpice ! Tu y vas si souvent. Tes vêtements en sont sans doute imprégnés.

— Non, je t’assure. Ne sois pas méchante ! Cesse de me tourmenter. Crois-moi ! Je le connais bien depuis le temps.

— Comment ? Tu le connais depuis combien de temps ?

— Très longtemps ! Lorsque j’étais petite, il était tout le temps là ; et ensuite quand j’étais lycéenne et étudiante ; il me suivait partout. Il a disparu le jour où j’ai épousé ton père. Puis il est revenu le jour où… le jour où j’ai chuté. Ensuite, quand tu es venue me chercher, il m’a laissée tranquille… Mais le revoilà. »

Je la regarde sans rien dire, étonnée qu’elle parle autant. Elle est toujours très belle, malgré les rides profondes, avec ses yeux si clairs, trop clairs, ses cheveux dénoués. Le flot de paroles m’étonne autant que leur sens m’inquiète.

— « Lorsque j’étais petite, il me suivait partout. Il se faufilait dans ma chambre, me regardait faire la prière du soir, dormir… Il ne me laissait pas en paix… se glissait jusque dans mon lit… sous les couvertures. »

Notre mère se tait, perdue dans ses réflexions. Elle mange très lentement la compote de fruits ambrés et transparents, des pommes que j’ai cuites au sourire telles qu’elle les aime. Le repas se termine, j’envoie Flora faire la sieste. Cet intermède de silence me permet de reprendre mes esprits. J’ai sans doute mal entendu.

Mais elle reprend : « Lorsque j’étais petite, il me prenait dans ses bras et me consolait parfois ; d’autres fois, il se mettait à tonner et me terrorisait. » À nouveau, elle se tait.

— Quel âge avait-il à ce moment-là ?

— Il n’a pas d’âge. Il est si vieux !

— Maman, tu parles de Papy ?

— Mais non, voyons, ton grand-père est mort très jeune. Comment pourrait-il être encore là ? »

Un nouveau silence, long, très long. J’en profite pour débarrasser la table. Elle est sujette à de longues crises de prostration, jamais d’hallucinations. Tout cela n’a pas de sens et m’inquiète. Serait-ce la démence sénile dont nous a parlé le médecin ? Je regarde ma mère. Elle se tient à nouveau très raide. Elle est toujours aussi grande ; malgré l’âge, son corps ne s’est pas tassé, sa silhouette reste celle d’une jeune femme. Sur la chaise, le dos, la nuque longue, la tête sont parfaitement alignés, les mains à plat sur les cuisses, les yeux clos, elle semble endormie. Je la regarde encore et la Gorgone me semble soudain fragile, transparente. Prisonnière de la sécheresse d’un corps, une âme s’agite en silence. Bizarrement j’ai un élan de tendresse envers elle. Je n’avais plus ressenti le moindre sentiment à son égard, pas plus de haine que d’amour, depuis si longtemps. Indifférence contre indifférence. Seule la notion de devoir filial m’habitait, du moins le croyais-je. Ma mère aurait-elle été victime de violences dans son enfance ? Cela pourrait expliquer sa maladie, ce repliement total sur elle-même ou ses colères foudroyantes, à la limite de la terreur.

— « Il est chez toi aussi. Je le sens.

— Maman, il n’y a personne ici, à part Flora, toi et moi. Maria est sortie pour la journée.

— Il te surveille aussi…

— Maman, quand tu étais petite, en as-tu parlé parfois à quelqu’un ?

— Bien sûr, ma mère m’en parlait, nos institutrices aussi, Dieu est avec chacun d’entre nous. Je crois que, maintenant, il vient me chercher. »

Quelques jours plus tard, la Gorgone nous quittait, s’évanouissant sur une chaise de l’église Saint-Sulpice. Dieu n’est pas ce créateur barbu, immense, omnipotent ; il est au contraire à l’échelle nanométrique, infinitésimal, un virus despotique et mortel, distillé dans des âmes blessées, fragiles, véhiculant son image au service d’un asservissement que certains voudraient généraliser.

©IdR – 2017 Nouvelle extraite volontairement de « Un tabou voyageur »

Demain désespère d’être déjà hier

Hier se plaint de ne plus être demain

Mais le présent s’en moque, pas peu fier

D’être toujours vivant au cœur de l’univers.

Moi, Je m’écoule tranquille

J’émerge heureuse, des abysses

J’ondule entre de larges bras d’argile

Désaltérant jonquilles et iris

Puis je m’endors au creux de l’étang

L’âme emplie de rêves d’océan

Où je cisèle et roule des galets

Sur un lit de sable frais.

Demain désespère d’être déjà hier

Hier se plaint de ne plus être demain

Mais le présent avance, pas peu fier

D’être votre passeur au cœur de l’hiver.

Il frissonne et sème sur mes rives

Vos corps à la dérive

Il souffle sur vos cous

Des arcs-en-ciel fous

Charriant guerres et légendes

Dans vos cœurs de contrebande

Il siffle en coulisse

Du merveilleux de Force 10.

Demain désespère d’être déjà hier

Hier se plaint de ne plus être demain

Mais le présent s’en rit, pas peu fier

D’être toujours ardent au cœur de l’aber.

Il chante et nage avec moi, sa mer,

Une vague à l’endroit, deux vagues à l’envers

Envers et contre tout, riant à l’envie,

Gonflant des orages, éclaboussant nos vies.

Et je pleure des gouttes de soleil

Sur vos fronts insolents

D’enfants terribles et insoumis

Avides de lendemains vermeils.

Demain désespère d’être déjà hier

Hier se plaint de ne plus être demain

Mais le présent s’en moque, pas peu fier

D’être l’éternelle rivière au cœur de l’univers.

*

©IdR. Extrait de « Murmures de l’eau ». Éditions Artecisse. 2017.

N° ISBN : 978-2-9562159-O-5

Écrire dans les sables mouvants

Doigts usés mots élimés

Écrire dans les nuages gris de Payne

Pensée brumeuse mots envolés

Écrire dans le creux du cœur

Âme chaloupée mots échauffés

Écrire alors dans le glacé de l’eau

Blessure colmatée maux noyés

Écrire, encore écrire

Pour vivre…

Texte et photo ©IdR – 2020

Je me souviens… Le bus s’avance avenue Montaigne, me plongeant à la fin des années 80, avec des frissons de stress, des dentelles tissées de labeur, de joies, de découvertes, l’odeur de mon atelier, des vieilles toiles, des résines et peintures, des fiertés… Était-ce bien moi dans ce monde du luxe, tant éloigné de ma nature profonde ? Une autre moi-même, pudique et insolente, timide mais aventureuse.

« Usu vetera nova » était ma devise, tant l’histoire de Christian Dior m’inspirait : le papier de soie plissé que l’on m’avait appris à dresser dès le premier jour, les lustres achetés par le décorateur Christian Bérard, et par-dessus tout, le jardin secret dans lequel se réfugiait l’illustre et discret créateur de la maison pour dessiner ses collections. Ce jardin rejoignait celui de mon enfance, celui à la nature effervescente, généreuse, dans lequel, je m’inventais, enfant, mille vies à venir, de médecin du monde, ma première vocation, à l’artiste en devenir que j’étais et reste encore. Le jardin nourricier de tous les possibles, celui qui ne me quitterait jamais, je le retrouvais là et je souhaitais l’offrir à tous.

Mes scénographies chez Dior se firent donc jardins, et j’en puisais l’inspiration dans les nouvelles collections et les archives. Laquelle ai-je préférée ? Sans aucun doute, et sans regret aucun, « le Monde à L’envers », créé dans un sursaut d’indignation. Un décor en forme de poésie pour dénoncer une trahison, dont voici l’histoire. Quelques semaines plus tôt, le couturier Marc Bohan** venait d’apprendre à ses plus proches collaborateurs qu’il prendrait bientôt sa retraite, que cette collection Printemps/Été était l’avant dernière. Il n’en faisait pas mystère, heureux d’avoir œuvrer pendant trois décennies pour l’expansion de cette illustre maison. Mais voilà, lors d’un voyage à Londres, il apprend par une journaliste, qu’il était remercié et remplacé par le styliste italien Gianfranco Ferré ! Comme quoi, même les grandes maisons peuvent faillir et manquer d’élégance. Le dessin, la poésie, l’art protéiforme… sont mes refuges, mes fers de lance aussi, des armes plus désarmantes qu’on ne l’imagine.

Cher Marc Bohan, cher Monsieur, puisque c’est le titre attribué à nos grands créateurs, je suis heureuse d’avoir eu le temps de vous offrir cette scénographie, avant votre départ, de vous offrir ce champ de blé, ce siège à l’envers, boudeur. Je suis heureuse d’avoir pu vous faire cadeau de ce ciel, de cette robe, ce chapeau, cette paire de gants, vos enfants comme abandonnés, frissonnant au vent léger de l’aube au crépuscule, comme un appel, ou un « au revoir »…

Je me souviens… d’avoir guetter très tôt le matin, après tout un dimanche entier et une nuit blanche de montage, les premières réactions. C’était un rituel de fin de décor, ce petit déjeuner du lundi matin en terrasse du café L’Avenue, le cœur battant, anxieuse du verdict de la rue. Bien sûr, vous vous êtes arrêtés dès votre arrivée, bien sûr vous m’avez appelée, posé des questions sur ce décor que j’avais sciemment gardé secret, et très naturellement, avec un clin d’œil, je vous ai répondu : « C’est le Monde à l’envers chez Dior ! » Vous m’avez souri et remercié, en me traitant un peu de grande folle aussi. Certes, je me suis faite quelques ennemis, qui ont tenté de me malmener, car l’envers du décor, personne, au grand jamais, ne devait le voir ! Mais j’ai tenu bon, et comme le conseille Lao Tseu, je me suis assise au bord de la rivière… J’y suis encore, sereine.

© « La da Rocha » comme m’appelait Marc Bohan -2019.

* La majuscule est volontaire… car c’est un monde, en soi, majuscule !!!

**Marc Bohan, grand couturier, directeur artistique de la Haute-Couture Dior de 1960 à 1989. Il était entré chez Dior en 1957.

Gianfranco Ferré, styliste italien, ne sera directeur artistique que de 1989 à 1996, avant d’être remplacé par le talentueux John Galliano qui réinventera Dior et restera 15 années à la direction artistique. J’ai eu le grand bonheur de travailler avec ce « surdoué de la Mode », alors qu’il était directeur artistique de Givenchy, avant de devenir celui de Dior.

Poignardée ! Poinçonnée par de proches anonymes Engluée comme une pauvre alouette, un après-midi d’hiver, Un 15 janvier exactement Elle a respiré haut, a fait des pointes, des pirouettes et des pieds de nez À tous ceux qui la vouaient au rebus, au néant, aux abîmes éternels Elle a résisté ma belle, ma fière Poignardée

Elle s’est assise sur les bleus, les mauves haut en douleurs, Les noirs calibrés de soufre, Un arc-en-ciel de misère filé de rouge Et a posé ses fesses nues sur les villes de papier au cœur de votre chaos Tranquille et sereine Ma belle, ma fière Poignardée

Qu’ils restent anonymes

Ces tristes poinçonneurs

Elle n’en a cure

Elle a rejoint d’autres libertés

Les ronces de douleur elle a traversées et vaincues

Toujours vivante et sereine,

Ma belle, ma fière,

Ma Liberté

Texte et dessin ©IdR2011

– Dis, pourquoi l’œil des poissons est rond ?

– Parce que le soleil s’y couche la nuit. À l’heure des lavandières, il plonge à l’horizon, franchit la ligne de flottaison, se répand en arc-en-ciel au fond de nos rivières, de nos étangs et de nos mers ; puis chaque rayon de soleil va se lover dans l’oeil d’un poisson. Ainsi, à chaque instant, le soleil illumine la vie terrestre et aquatique.

Juste avant l’aube, il joue à poisson vole et taquine un pétale de nénuphar, le plumage d’un pinson, d’un rouge-gorge ou d’un troglodyte mignon, avant de s’élancer dans le ciel.

Extrait de « Murmures de l’eau ». Éditions Artecisse. 2017.

N° ISBN : 978-2-9562159-O-5